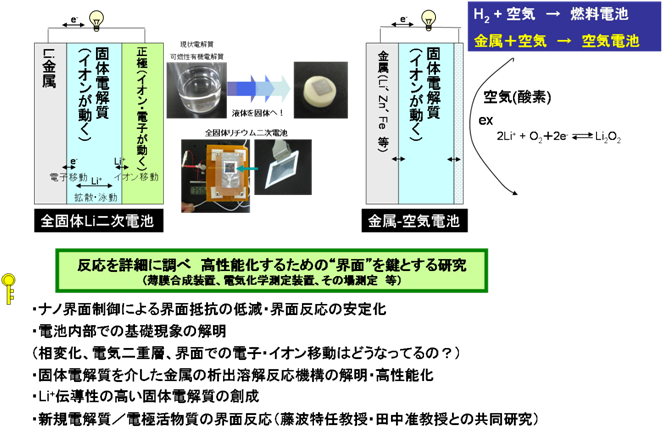

蓄電池には、従来水溶液が電解質として用いられてきました。リチウムイオン電池は4Vというそれまでの蓄電池に比べると非常に高い電圧で作動するため、一般に有機電解質が用いられています。しかし、有機電解質は可燃性であり安全性に問題があります。今後、より高エネルギー密度の蓄電池を開発する上では、安全性の確保は極めて重要でしょう。そこで当研究室では、これまでの"液体の電解質を用いる"蓄電池から脱却し、不燃性の無機固体電解質を用いて"次世代蓄電池"を構築することを目指した基礎研究を行っています。究極的な安全性・信頼性・寿命が期待できる"全固体リチウム二次電池"、金属を酸化してエネルギーを得る、水素を用いた燃料電池の金属版ともいえる"金属-空気電池"の蓄電池化等は、その代表候補です。どちらもエネルギー変換反応がおこるのは"界面"であり、電池の特性に界面は極めて重要な役割を演出します。界面は極めてデリケートで取り扱いが容易ではありませんが、当研究室では様々な界面反応場を最新の薄膜合成装置を用いて自作し、界面反応のin-situ(反応を起こしながらその場で)測定、界面での電子・イオン移動の熱力学的評価、ナノスケールでの界面制御等を行い、次世代蓄電池開発の問題点・解決手法を探っています。

蓄電池の更なる性能向上に向けて

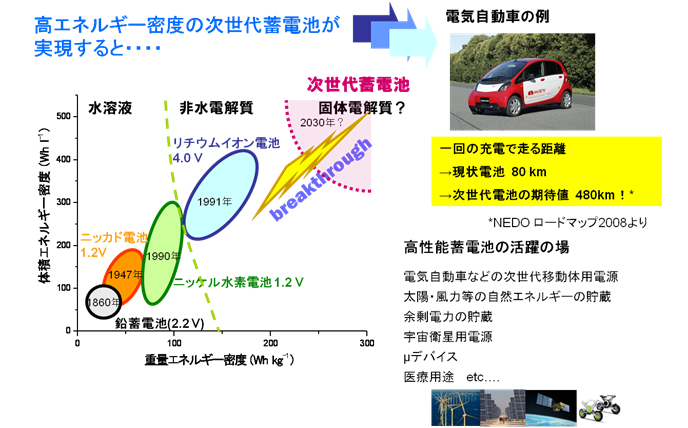

蓄電池は、エネルギー密度("コンパクト・軽量にどれだけたくさんのエネルギーを蓄えられるか?")の増大を一つの指標として進化してきました。現在、最もエネルギー密度の高い蓄電池がリチウムイオン電池ですが、この電池の開発は携帯電話やノートパソコン等のモバイル機器の高性能化・爆発的普及に大きく貢献したといわれています。最近は、地球温暖化によるCO2排出抑制の観点から電気自動車等のエコカーが注目を集め、それらの電源として非常に注目されています。こうした"次世代移動体"の高性能化と普及に向けて、現在のリチウムイオン電池よりも飛躍的にエネルギー密度の高い"次世代蓄電池"の開発が期待されています。蓄電池のエネルギー密度向上は、太陽・風力等の変動のある自然エネルギーの貯蔵、夜間電力の貯蔵などにも有用であり、化石燃料への依存性を減らした"地球に優しい"暮らしを支えるため、また、無人探査衛星・うなぎの生態解明に向けたUltra μセンサー開発・医療用途等、人類の夢・好奇心・健康への希望や期待をかなえるための"鍵"とも考えられます。

無機固体電解質を用いた 次世代蓄電池開発への挑戦

無機固体電解質を用いた電池開発の大きな課題は、高性能(イオン伝導率が高い、電位窓が広い、etc)な固体電解質材料の創成と、電極/固体電解質界面でおこる電子・イオン移動反応の抵抗低減 及び 安定性 を実現することです。当研究室では主に後者の課題に着目しています。界面で起こる反応の詳細を調べるために、パルスレーザーアブレーション装置、スパッタリング装置などを使用して、分析に適したモデル電池を構築します。このモデル電池を用いて、電池反応を起こしながらX線回折、ラマン分光、光学顕微鏡観察等を行い、電池反応に伴う"変化"を調べます。また、電気化学測定を行い、界面反応の熱力学因子を評価して、界面反応の抵抗低減・安定化のための課題を調べます。こうした結果をもとに、界面反応を高性能化するための界面制御法を検討し、次世代蓄電池開発への指針を探ります。

研究室装置

・ パルスレーザーアブレーション装置(1号機)

・ 多機能型グローブボックス

・ 電気化学測定装置

・ 顕微ラマン分光装置

・ 薄膜X線回折装置

・ その他(高温電気炉、遊星型ボールミル、スピンコーター、高周波測定用交流インピーダンス装置 等)